La question du “génocide par substitution” agite fréquemment le débat politique en Martinique

La question du “génocide par substitution” agite fréquemment le débat politique en Martinique.

L’enquête MFV “migrations-famille-vieillissement” de l’Institut national des études démographiques (INED) de 2020/2021 parue en 2023 apporte quelques éclaircissements.

Nous reproduisons ci-après le chapitre consacré aux “immigrants”.

Parmi les “immigrants” (qui, en Martinique, forment près d’un cinquième des 18-79 ans en 2020), 33 % ont au moins un parent né en Martinique (“originaires”).

Pour rendre compte des différences de parcours des non-natifs vivant dans les Drom, ces derniers sont distingués en trois catégories en fonction du lieu de naissance :

- ceux nés dans l’Hexagone ;

- ceux nés dans un autre Drom ;

- et ceux nés dans un pays étranger.

L’enquête permet de distinguer parmi les “immigrants” ceux dont au moins un des deux parents est né en Martinique. Nommés ici “originaires”, leur présence témoigne d’un “effet d’après-coup” de l’émigration de leur(s) parent(s), principalement en France hexagonale.

Les “immigrants”

Une immigration principalement dans l’Hexagone

En 2010, l’enquête MFV-1 évaluait à 16 % la part des “immigrants” dans l’ensemble des 18 à 79 ans résidant en Martinique. Dix ans plus tard, ce taux s’élève à 17 %, avec une composition par origines similaire (11 % nés dans l’Hexagone, 2 % ailleurs en outre-mer, 4 % à l’étranger).

Ceux nés à l’étranger arrivent pour l’essentiel des Amériques et des Caraïbes. Une large part de ces “immigrants” tiennent leur installation pour définitive(11), 42 % l’estiment durable, et seuls 10 % la pensent provisoire(12). Dans ces migrations, les personnes seules sont les plus nombreuses (52 %), suivies des couples avec ou sans enfants (17 % et 14 %). Les 17 % restants sont arrivés avec un ou plusieurs enfants (7 %), un ou plusieurs membres de la famille (9 %) ou un ou plusieurs amis (1 %). Les installations de personnes seules sont équivalentes à celles enregistrées en Guadeloupe. (11) 56 % des “immigrants” nés à l’étranger sont de cet avis, contre seulement 36 % de ceux nés en France. (12) Les 6 % restants ne savent pas.

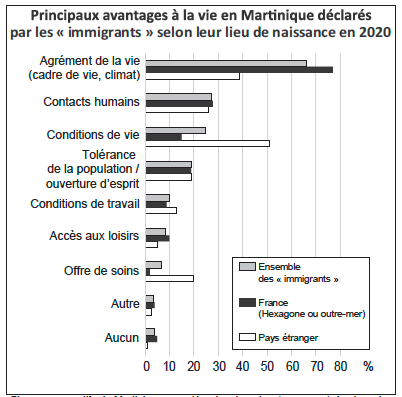

Le cadre de vie et le climat : principaux avantages de la vie sur l’île

Une majorité de ces “immigrants” (62 %) conseilleraient à des proches de s’installer en Martinique. En légère progression depuis dix ans, ce taux est équivalent à ceux de la Guadeloupe et de la Guyane, mais inférieur à celui de La Réunion (76 %). Ce conseil est plus fréquemment formulé par les “immigrants” nés en France (63 %, contre 57 % des natifs de l’étranger), ceux nés à l’étranger demeurant plus enclins à conseiller à leurs proches de rester là où ils vivent, ou d’aller dans un autre pays. La suggestion de venir dans le département varie aussi selon l’âge : les jeunes “immigrants” sont plus nombreux à la formuler. Les avantages de la vie en Martinique les plus souvent cités sont (comme en Guadeloupe et à La Réunion) l’agrément du cadre de vie et le climat (66 %), plus fréquemment évoqués par ceux nés en France que ceux nés à l’étranger (figure 5). Les contacts humains arrivent en seconde position (26 %) : c’est un avantage bien plus souvent cité en Martinique que dans les autres Drom (10 % à 22 %). Les conditions de vie et l’offre de soin sont des avantages plus fréquemment mentionnés par les natifs de l’étranger que par ceux nés dans l’Hexagone ou ailleurs en outre-mer.

Seul un tiers des “immigrants” en Martinique (32 %) déclarent avoir connu des difficultés au cours de leur séjour sur l’île : légèrement plus qu’à La Réunion (28 %), mais moins qu’en Guadeloupe et en Guyane (40 % et 49 %). Les difficultés liées aux démarches administratives prédominent : elles sont citées par 35 % des natifs de France ayant vécu des difficultés, et 51 % de ceux de l’étranger les ont citées en tête des obstacles rencontrés. Au total, très peu de personnes non-natives font état d’une expérience négative à vivre en Martinique, mais il est probable qu’une partie de celles pour qui c’était le cas n’y résidaient plus au moment de l’enquête.

Des “immigrants” en contact fréquent avec leur pays d’origine

Interrogés sur leurs relations sociales, 44 % des “immigrants” déclarent plutôt fréquenter des natifs de la Martinique, 5 % plutôt leurs pairs (même territoire origine) et 47 % autant les uns que les autres(13). C’est en Martinique que la part “d’immigrants” fréquentant plutôt des personnes natives de leur lieu d’origine est la plus faible (15 % à 30 % dans les autres Drom). En Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, le choix et l’intensité des fréquentations des “immigrants” sont fortement corrélés à leur durée de présence dans le département : plus durable est l’installation, moins exclusives sont les fréquentations entre natifs de même origine. Ceux installés depuis peu de temps fréquentent souvent des personnes originaires de leur lieu de naissance, et plus l’installation est ancienne, moins c’est le cas. La Martinique se distingue sur ce plan : il y a très peu de différences selon la durée de vie sur l’île. Une très large majorité des “immigrants” (plus de 8 sur 10) déclarent maintenir des contacts fréquents avec des proches résidant dans leur lieu de naissance.

(13) Les 4 % restants nʼont pas souhaité répondre.

Observation : Parmi les 11 % des “immigrants” nés en France, il y en a qui sont nés de parents martiniquais (33 % dits “originaires”) et d’autres de parents français (67 % par déduction). L’étude ne les distingue pas formellement. Mais ils représenteraient logiquement 7,37 % des 18/79 ans. Soit entre 20 000 et 25 000 personnes. Notons que les “immigrants” venant de l’étranger (généralement la Caraïbe) ne représentent que 4 % des adultes de 18 à 79 ans.

Michel Branchi avec étude MFV-2 de l’INED